|

Startseite

Über

uns

Orte

>Berlin

· Friedrichsfelde

· Berlin-Mitte

· Rennbahn Karlshorst

· Villenkolonie Karlshorst

· Rahnsdorf und Wilhelmshagen

>Brandenburg

· Milow

· Dahlwitz

· Rennbahn Hoppegarten

· Kade

· Altenplathow

· Weissagk

· Klinge

>Mecklenburg-Vorpommern

· Gothen, Heringsdorf, Ahlbeck

· Augustenhof

>Thüringen

· Antonienhöhe bei Ilmenau

>Polen, Region Posen

(Województwo Wielkopolski)

· Owinska

(Owinsk, Treskau)

· Radojewo

(Raden)

· Chludowo

(Truppenfeld)

· Glinno

· Biedrusko

(Weissenburg,

Warthelager)

· Bolechowo

(Bernau)

· Wierzonka

(Waldhof)

· Murowana Goslin

· Budzischewo (Buschdorf)

· Nieszawa

(Nieschawa)

· Morasko

(Nordheim)

· Strykowo

(Ährensee)

· Wronczyn

(Krähwinkel)

· Lechlin

>Polen, Region Kutno

(Województwo Lodz)

· Chodowo

· Strzelce

· Domanikowo

>Polen, Riesengebirge

(Województwo Dolnoslaskie)

· Sady

Dolne (Nieder-Baumgarten)

· Pietrzykow (Hohen-Petersdorf)

>Polen, Region Bromberg

(Województwo Kujawski-

Pomorskiee)

· Grocholin (Jürgensburg)

>Polen, Region Lebus

(Województwo Lubuskie)

· Skwierzyna

Nowy Dwor (Neuhaus)

>Polen, Region Lublin

(Województwo Lubelskie)

· Zakrzewo

>Polen, Region Westpommern

(Województwo Zachodniopomorskie)

· Gizyn (Giesenbrügge)

>Polen, Region Niederschlesien

(Województwo Lubuskie)

· Vogelsberg, Nowa Sól

>Österreich, Oberöstereich

· Schloss Klaus im Steyrtal

>Frankreich, Département Haute-Savoie

· Chateau Livron

Personen

Kontakt

Mitglieder

Impressum

Datenschutz

|

|

|

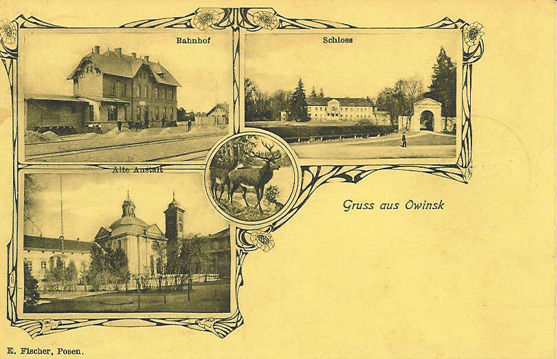

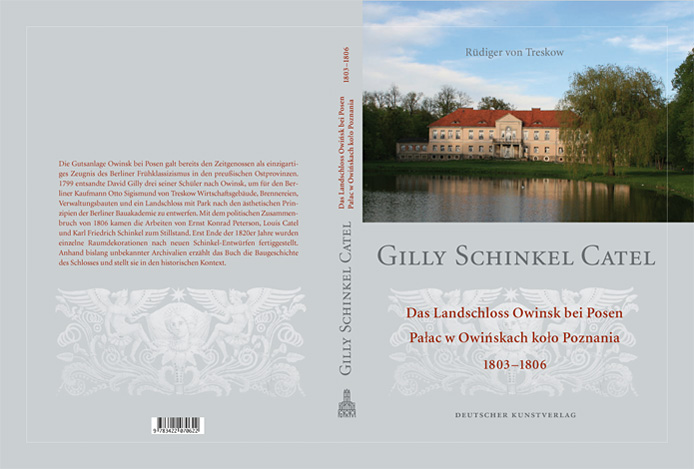

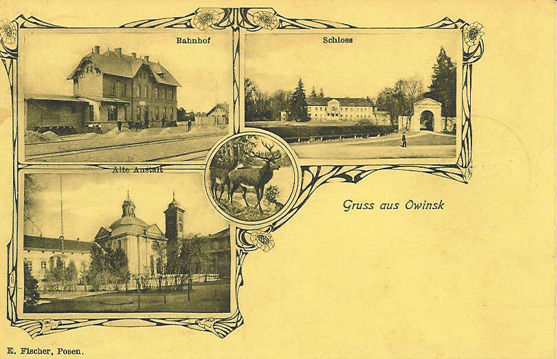

Orte > Owinsk (1797-1945)

Die

preussische Herrschaft Owinsk bestand aus den Ländereien des 1252

begründeten mächtigen Zisterzienserinnenklosters Owinska, die

1793 nach der zweiten polnischen Teilung konfisziert wurden und 1797 an

Otto Sigismund v. Treskow (1756-1825) fielen. Treskow hatte die 12.000

Hektar grossen Owinsker Güter unmittelbar nach seinen erfolgreichen

Finanzgeschäften mit dem französischen Direktorium durch

Vermittlung des Ministers v. Bischoffwerder als Dotation erhalten,

allerdings musste er den jährlichen Unterhalt für das Kloster

aus seinen Einnahmen bestreiten. Zur Finanzierung der Baukosten für

das neue Palais in Höhe von 100.000 Taler legte Treskow festverzinsliche

Hypothekenschuldscheine auf, die ein gutes Geschäft in unruhigen

Zeiten versprachen: Wilhelm v. Humboldt investierte allein 38.000 Taler.

Ab 1801 werden neue Guts- und Wirtschaftsgebäude errichtet, 1804-1806

entsteht das neue Schloss nach Plänen von Louis Catel und Karl

Friedrich Schinkel. Charakteristisch für den Bau sind die Grundformen

des gemeinsamen Lehrers David Gilly: die schlichte Fassadengliederung

entspricht Gillys Ausführung von Schloss Paretz (1796), die eingeschossigen

Seitenflügel hatte Gilly auch für die Schlösser Steinhöfel

(1795) und Gütergotz (1804) konzipiert. Von dem vor allem als

Innenarchitekt tätigen Catel stammen in Owinsk die Pläne

für das Vestibül und den Gartensaal, Schinkel vergrösserte

das Projekt und entwarf den Mittelrisalit mit Säulenvorbau.

|

|

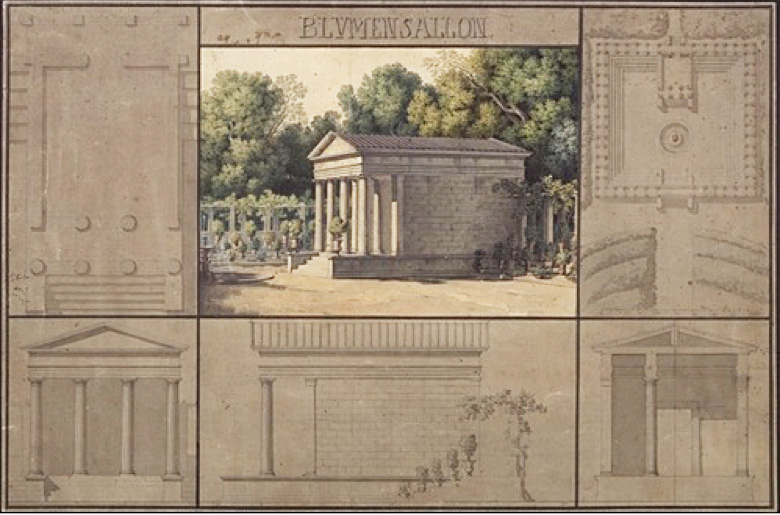

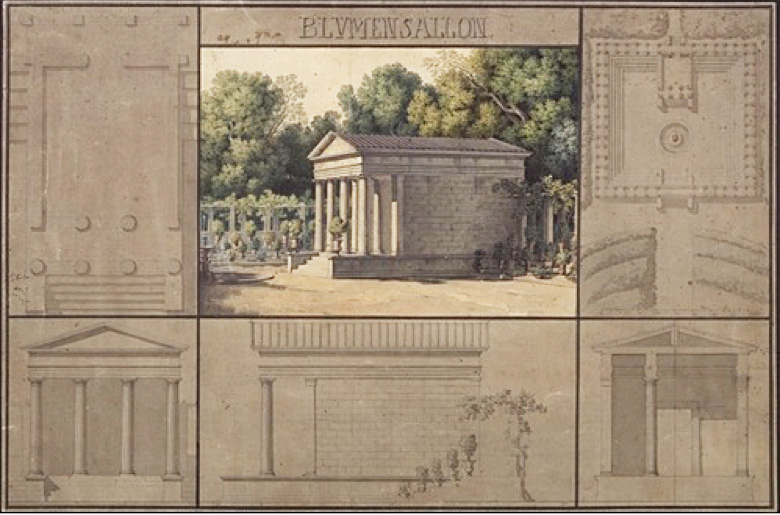

| Louis Catel, Berlin 1804: Entwurf für Owinsk, © Stiftung Stadtmuseum Berlin, Inv.-Nr. VII 60/701 |

Eine Besonderheit ist der Entwurf für den Festsaal in Owinsk, der 1804 in Berlin gezeichnet wurde: Louis Catel hatte bis Herbst 1803 Heinrich Gentz bei der Ausgestaltung des Festsaals im Neuen Schloss Weimar assistiert und 1803-1804 ein Etruskisches Kabinett für das Potsdamer Stadtschloss entworfen: beide Räume zeigen deutliche Ähnlichkeiten zu dem Entwurf für den Festsaal in Owinsk, der 1804/1805 nahezu ohne Abstriche umgesetzt wurde. Der ambitionierte Architekturraum mit geometrischem Intarsienparkett und estruskischen Stilelementen setzte vor allem auf die Raumwirkung des hochpolierten farbigen Stuckmarmors, der in der Berliner „musivischen Fabrik“ der Brüder Louis und Franz Catel hergestellt wurde. Charakteristisch sind auch die etruskischen Vasen aus schwerem Steingut - ebenfalls Produkte der musivischen Fabrik - und die Öfen aus der Berliner Fabrik Höhler, für die Catel und Schinkel gleichermaßen Entwürfe geliefert hatten. Die pompejianischen Kandelaber aus Eisenkunstguss gleichen wiederum Modellen, die Schinkel schon seit 1801 entworfen hatte. Es kommt einer kleinen Sensation gleich, daß dieses lange verschollene Blatt im Januar 2018 in einem Konvolut der Stiftung Stadtmuseum Berlin sichergestellt und zugeschrieben konnte. Ein besonderer Dank hierfür gilt Heidi Börner von der Grafischen Sammlung des Stadtmuseums Berlin. |

|

|

Nicht alle Pläne

konnten vor dem politischen Zusammenbruch des Jahres 1806 realisiert

werden: Der ursprünglich von Schinkel konzipierte Park, der sich

auf beiden Seiten des Hauses erstreckte und bis an das Ufer die Warthe

reichte, blieb unvollendet, ebenso ein Gartenpavillon und ein Pharus

an der Warthe. Joseph Peter Lenné überarbeite den Park

von Owinsk und Radojewo in den 1820er Jahren, auch Schinkel setzte

sein Werk um 1830 fort und entwarf neue Geländer und Deckenbemalungen.

Schloss und Park bildeten eine Einheit mit den in Gilly’schen

Grundformen errichteten Gutsgebäuden, den barocken Klosterbauten

des Italieners Pompeo Ferrari und dem auf einer Anhöhe gelegenen

Gut Radojewo am anderen Wartheufer.

|

|

Otto Sigismund

v. Treskow stellte 1801-1811 den späteren Büroleiter Hardenbergs,

Karl Gottlieb Heun, als Generalverwalter der Owinsker Güter ein.

Heun ist unter dem Pseudonym Heinrich Clauren als Publizist und Schriftsteller

bekannt geworden, von ihm stammte 1813 das patriotische Lied „Der

König rief, und alle, alle kamen!“. Bereits von Owinsk aus

war er Mitherausgeber der „Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung“.

Als Owinsker Hauslehrer wurde 1811 der Großvater Max Webers eingestellt,

Georg Friedrich Fallenstein (1790-1853), einer der produktivsten Mitarbeiter

des Grimm´schen Wörterbuchs. Theodor Fontane widmete Owinsk

in seinem Roman „Mathilde Möhring“ eine Passage und

nannte es „ein Nest, natürlich, und wenn man aufgestanden

ist, kann man auch schon wieder zu Bette gehn, ... aber ein Gutes hat

solch Nest doch, man hat Muße, man kann seinen paar Gedanken

nachhängen, wenn man welche hat“. Dennoch kam ab und an

die große Welt zu Besuch: Napoleon, der preussische Statthalter

Fürst Radziwill mit seiner Frau Luise und der Kronprinz Friedrich

Wilhelm IV. waren nur einige, die in Owinsk Station machten. Neben

der Architektur und der Parkanlage gab es hier auch eine moderne Landwirtschaft

zu bestaunen, die gemeinsam mit dem Reformer Albrecht Daniel Thaer

aufgebaut worden war. Der Gutsherr hielt sich allerdings mehr in Paris

und Berlin auf, er gab Owinsk zunächst seinen Söhnen Carl

und Wilhelm zur Pacht. Endgültiger Besitzer wurde 1828 der jüngste

Sohn, Otto Sigismund (1793-1855). Dessen Enkel Walter v. Treskow (1874-1928)

hinterliess Owinsk 1928 seiner Witwe Jone v. Treskow (1892-1975), die

das nach verschiedene Erbteilungen noch immer 2500 Hektar große

Gut mit Hilfe ihres Bruders Otto Roth (1896-1945) bis 1945 bewirtschaftete.

Ihre drei Söhne waren 1941 und 1942 in Russland gefallen. Frauen

und Kinder der Familie treckten im Januar 1945 über Dessau und

Köthen nach Quedlinburg und Göttingen.

|

|

Mit dem im Mai

1943 in Treskau umbenannten Ort Owinsk verbindet sich auch die Erinnerung

an furchtbare Grausamkeiten. Unmittelbar nach Kriegsbeginn, im September

und Oktober 1939, wurden die über 1100 Insassen der im ehemaligen

Zisterzienserinnenkloster untergebrachten Nervenheilanstalt deportiert

und umgebracht. Die SS benutzte hierzu erstmals Gaswagen, in denen

die Patienten mit Kohlenmonoxyd vergiftet wurden. In die zur Kaserne

deklarierte Anstalt unmittelbar neben der Schlossanlage zog 1941-1942

zunächst das dänische SS-Freikorps Danmark und 1942-1945

die SS-Junkerschule Posen-Treskau ein. Schon im September 1939 trieb

die SS polnische Männer und Juden in der Umgegend zu Massenerschiessungen

zusammen. Anfang Sepember 1939 wurden in der benachbarten Ortschaft

Pobiedziska alle Männer zwischen 18 und 40 verschleppt und im Wald

von Wierzonka erschossen. Ab 1943 gehörte zur SS-Kaserne Posen-Treskau

auch das Konzentrationslager Treskau, eines der vielen Aussenlager

des KZ Gross-Rosen. Die hier internierten Männer wurden in der

Landwirtschaft auf den umliegenen Gütern eingesetzt. Ende Januar

1945 wurden die Insassen des KZ Treskau evakuiert und auf einen Todesmarsch

in das KZ Sachsenhausen bei Berlin geschickt. Nichts erinnert heute

vor Ort an dieses letzte Kapitel der langen deutsch-polnischer Geschichte

in Posen.

|

|

Nach 1945 wurde

die Grundschule des Ortes im Schloss untergebracht. Anlässlich

des Schinkel-Jubiläums 1985 investierte der polnische Denkmalschutz

in eine Restaurierung der Deckengemälde, in ein neues Dach und eine

neue Aussenfassade. Sogar eine nächtliche Illumination wurde installiert.

Selbst nach dem Auszug der Schule waren zumindest die Seitenflügel

des Schlosses bis Ende der 1990er Jahre bewohnt. Der Niedergang der Anlage

erfolgte erst durch die Privatisierung und mehrere anonyme Besitzerwechsel

in der Zeit 2000-2004: Vandalismus und Diebstahl setzten dem Schloss

sehr zu. Schliesslich schalte sich das polnische Fernsehen, die Frankfurter

Allgemeine Zeitung, die polnische Botschaft in Berlin und das Kultusministerium

in Warschau ein. Erst nach der Privatinitiative des deutschen Unternehmers

Claus Queck aus Düren, der im benachbarten Czerwonak die Papierfabrik

eines Vaters wiederaufgebaut hatte, fand sich ein Konsortium zur vorläufigen

Rettung der Anlage. Seither gibt es Gemeindefeste und Mozartopern im

Park von Owinsk zu bestaunen. Deutsche Gäste waren hierbei immer

willkommen. Eines der beiden Torhäuser konnte bereits 2005 mit EU-Fördermitteln

denkmalgerecht saniert werden.

|

|

|

|

| Karl Friedrich Schinkel, Entwurf eines Gartentempels für Owinsk, 1805, © Kupferstichkabinett Staatliche Museen Berlin Ident. Nr. SM 15b 124 |

|

| Karl Friedrich Schinkel, Entwurf eines Pharos für den Park in Owinsk 1805, © Kupferstichkabinett Staatliche Museen Berlin Ident. Nr. SM 15b 123 |

|

![]()